Carnet de juillet 2025 (1)

-o-

mercredi2juillet | En TGV

Nous quittons la gare à l’heure dite. Nous longeons les étangs. A l’horizon, le rivage défiguré par le béton. Nous sommes trois à occuper des places isolées dans la voiture 1. La mer est d’huile. Le sable transpire. Un poste de garde a hissé son drapeau jaune. Il danse dans la brise marine. On dirait que le ciel n’ose pas le silence. Nous avançons au pas entre salins et marécages. Quelques longs becs ici et là cherchent fortune dans la vase. Hautains, ils nous ignorent. Dans leur plumage blanc, ce sont des échassiers bizarres. Masures en ruines. Poste d’aiguillage tagué. Gare de campagne abandonnée aux herbes folles. Nous approchons de la prochaine ville. Son palais épiscopal. Majestueux. Ses entrepôts. Glauques. Wagons rongés par la rouille. Les volets de la plupart des maisons en bordure des voies sont clos. Engins de chantier. Tas de sable. A l’arrêt. Les voyageurs qui nous rejoignent montent directement à l’étage. Départ imminent. Fermeture des portes. La cheffe de bord égrène les formules rituelles. Elle est toute de prévenance. Nous enjoint de surveiller nos bagages. Elle insiste. Méfiez-vous des pickpockets. Ce sont les vacances. Ils arrivent. Ils sont là. Ils menacent. Une ferme éolienne puis une autre et une autre encore dans un paysage de vignes. Hangars. Langueurs. Machines. Pelles mélancoliques. Baraques. La vie âpre. Pourquoi les entrées de villes vues des voies ferrées sont-elles si lugubres ? Au milieu de nulle part, une motrice à bout de souffle dévorée par de hautes herbes. Quelques wagons-citernes égarés sur une voie de garage. Deux grues perpendiculaires. On dirait des aiguilles de montres en suspension au-dessus des lauriers et des pins parasols. Les personnes ne faisant pas partie du voyage sont priées de descendre. Et toujours des engins de chantier adossés à des monticules de sable. Le faubourg dominé par sa cathédrale. Au pied de la forteresse, le fleuve. Végétation sauvage. On dirait qu’il emporte dans ses méandres le vert secret de ses souffrances. Je l’accompagne du regard tandis qu’il glisse vers son effacement avec l’insouciance des indomptables.

-o-

jeudi3juillet (1) | Partout, la guerre

-o-

jeudi3juillet (2) | Le chant des cigales

Je sors ce matin en empruntant à pied toujours le même itinéraire en direction du cœur de ville. La routine. Mais cette fois, quelque chose d’inhabituel attire mon attention. Ce n’est pas un bruit. Cela ressemble plutôt à un récitatif lancinant : ce sont les mâles cigales en pleine cymbalisation, leur chant nuptial capté ici sur le boulevard Berthelot où, d’ordinaire, c’est la circulation des véhicules à moteur qui étouffe l’espace public.

-o-

vendredi4juillet | Un ballet

-o-

samedi5juillet | Retenir quelque chose

Je commence la lecture du Journal du dehors d’Annie Ernaux. Le dernier livre que j’avais lu d’elle était L’atelier noir, son journal de travail. Depuis ma première rencontre avec les Cahiers de Paul Valéry dont je ne me tiens jamais trop éloigné, je suis attiré par les carnets et journaux d’écrivains. Avec L’atelier noir, Annie Ernaux donne à lire son écriture d’avant écriture et c’est un vrai cadeau pour ses lecteurs. Avant de passer à la phase d’écriture proprement dite de ses livres, Annie Ernaux explique qu’elle a pour habitude de noter « réflexions, interrogations, incertitudes et directions abandonnées » sur des feuilles qu’elle date et qui constituent le dossier préparatoire du livre à venir. Nous sommes ici avant le livre, comme on dirait avant le jour. A l’aube donc. Au commencement de quelque chose dont l’auteur lui-même ne sait pas encore s’il le mènera quelque part. Quand elle commence, Annie Ernaux ne sait pas. D’ailleurs, le premier mot du livre, à la date du 26 février 1982, est : « Incertitude ».

Journal du dehors est différent. Ce n’est pas un carnet préparatoire. C’est un vrai projet d’écriture. Un journal mais ne répondant pas aux codes classiques du journal. Aucune note n’y est précisément datée. Seule l’année est indiquée en tête des chapitres qui se succèdent chronologiquement. Le livre se compose d’une suite de choses vues dans l’environnement familier de l’autrice. Nous sommes dans la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise où Annie Ernaux habite. Ce qu’elle voit dans la galerie marchande des Trois-Fontaines, au Franprix, les scènes auxquelles elle assiste au Super M, dans le train qui l’amène gare Saint-Lazare, plus tard dans le R.E.R… Tableaux, portraits, situations, la vie ordinaire défile. Avec ses mots, Annie Ernaux photographie. Elle fixe. Fige des images, inscriptions sur les murs bientôt effacées mais qui resteront encrées – oui encrées – sur la page de son journal.

Avec Journal du dehors, l’écriture prend date. Toutes ces images qui défilent, c’est du temps traversé. Annie Ernaux : « De 1985 à 1992, j’ai transcrit des scènes, des paroles, saisies dans le R.E.R., les hypermarchés, le centre commercial de la Ville Nouvelle, où je vis. Il me semble que je voulais ainsi retenir quelque chose de l’époque et des gens qu’on croise juste une fois, dont l’existence nous traverse en déclenchant du trouble, de la colère ou de la douleur.»

Sources : Annie Ernaux, L’atelier noir (L’imaginaire Gallimard) et Journal du dehors (Folio Gallimard).

-o-

lundi7juillet | Voir les mots

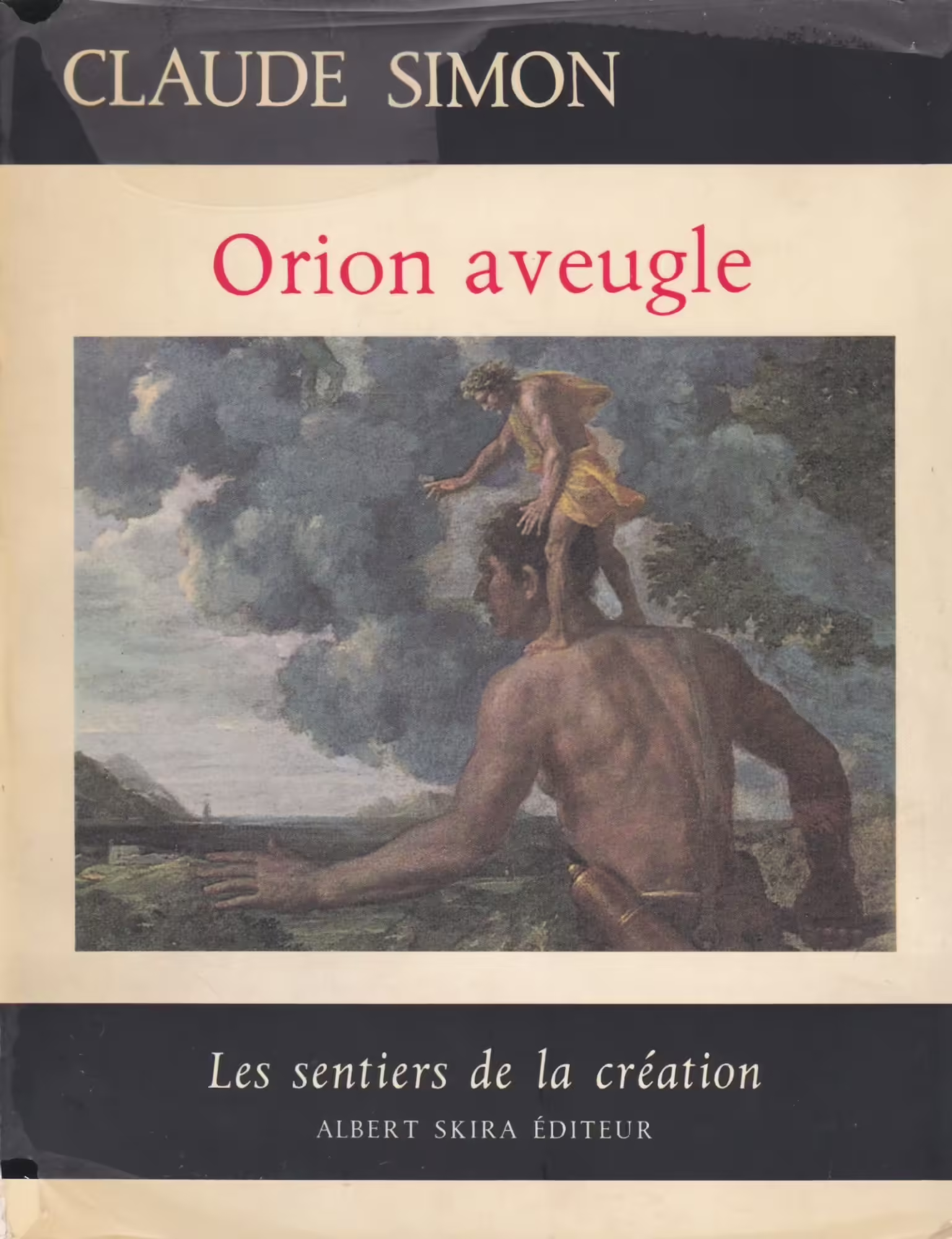

Claude Simon, Orion aveugle,

collection Les sentiers de la création,

éditions Skira 1970

Durant l’été 1971, alors qu’il avait fait paraître quelques mois plus tôt son livre Orion aveugle aux éditions Skira, Claude Simon accordait une série d’entretiens à Francine Mallet pour France Culture. Le texte d’introduction à leurs échanges était lu par Michel Bouquet. J’en extrais ici quelques passages.

« Je ne connais pour ma part d’autres sentiers de la création que ceux ouverts pas à pas, c’est-à-dire mot après mot par le cheminement même de l’écriture. Avant que je me mette à tracer des signes sur le papier, il n’y a rien sauf un magma informe de sensations plus ou moins confuses, de souvenirs plus ou moins précis accumulés et un vague, très vague projet. C’est seulement en écrivant que quelque chose se produit dans tous les sens du terme. Ce qu’il y a pour moi de fascinant c’est que ce quelque chose est toujours infiniment plus riche que ce que je me proposais de faire. Il semble donc que la feuille blanche et l’écriture jouent un rôle au moins aussi important que mes intentions. (…) Peut-être ai-je besoin de voir les mots, comme épinglés, présents. (…) Si aucune goutte de sang n’est jamais tombée de la déchirure d’une page où est décrit le corps d’un personnage, (…), si la description est impuissante à reproduire des choses et dit toujours d’autres objets que les objets que nous percevons autour de nous, les mots possèdent par contre ce prodigieux pouvoir de rapprocher et de confronter ce qui, sans eux, resterait épars ».

Source : Claude Simon, Orion aveugle, éditions Skira.

-o-

mardi8juillet | La peinture au présent

Pierre Soulages : « J’aime bien que mes toiles soient présentes et qu’on ne puisse en parler qu’au présent. En général, quand on voit une peinture avec un trait de pinceau, ce trait renvoie au moment où le peintre a peint. Devant le tableau, on imagine ce moment, on est plus ou moins plongé dans une psychologie, on peut dire là sa main tremblait, c’était l’émotion, là il était rageur… Oui, mais ce faisant, c’est toujours un passé que l’on voit alors qu’avec mes toiles qui se construisent par la lumière au moment où on les regarde, il faudrait finalement n’en parler qu’au présent. »

Source : Pierre Soulages ou la lumière agissante, extrait de l’émission Le bon plaisir de…, France Culture, première diffusion 11 novembre 2014.

-o-

mercredi9juillet | Un monument

Ovation, hier soir à l’opéra Berlioz du Corum de Montpellier, pour Les Arts Florissants, leur chef et fondateur William Christie ainsi que les quatre solistes dans l’oratorio de Haendel, Il trionfo del tempo e del desinganno et son air célèbre entre tous, Lascia la spina… Interprétation sublime de cette œuvre monumentale (2 h 30 de musique) donnée dans le cadre du Nouveau Festival Radio France Occitanie Montpellier.

-o-

jeudi10juillet | Un marathon

Les amoureux de Maurice Ravel n’auront pas été les seuls comblés, mercredi soir. Toutes et tous les mélomanes présents pour assister au récital de Bertrand Chamayou ont été soulevés par la performance XXL du pianiste toulousain. On sait Bertrand Chamayou adepte des défis. Il l’avait magistralement montré dans le passé avec l’intégrale des Années de Pèlerinage de Franz Liszt. Mercredi soir, pour le Nouveau Festival Radio France Occitanie Montpellier et les auditeurs de France Musique, il a donné l’œuvre complète pour piano seul de Ravel. Tout en puissance, finesse, élégance et subtilité, Bertrand Chamayou est au sommet de son art. Et s’il vous plaît, terminer ce marathon musical de 2 h 15 par le Tombeau de Couperin et sa toccata survoltée, ce fut « monstrueux » comme s’est écrié un de mes voisins transporté d’enthousiasme. Je l’ai pensé très fort mais j’ai aussi envie de dire simplement : sublime !

-o-

vendredi11juillet | Une résurrection

Et pour clore ce triptyque musical, un vaste saut, pour moi, dans un univers quasi inconnu, celui de Gustav Mahler et sa deuxième symphonie donnée par l’orchestre national du Capitole de Toulouse sous la baguette de son directeur musical, Tarmo Peltokovski.

Je n’ai de Mahler que l’expérience du disque avec jusqu’ici une difficulté certaine à « tenir », rester concentré, perdu par moments dans les linéaments d’une musique qui ne m’est pas familière. Mais paradoxalement convaincu qu’il se passe là quelque chose auquel je ne devrais pas demeurer étranger sous peine d’éprouver les regrets d’un rendez-vous manqué.

Je me suis donc rendu à ce concert avec l’intention de décrocher la clé me permettant de pénétrer dans le monde de Mahler, ses couloirs, ses venelles, ouvrir la porte de sa musique et parvenir au cœur du processus créatif, dans ce lieu tenu secret où opèrent les alchimistes, leurs cornues, leurs formules prononcées dans des langues obscures. Je me voyais avançant à tâtons, comme si quelqu’un – un génie ? – m’avait intentionnellement bandé les yeux, progressant quand même avec l’intuition d’approcher les manoirs du beau, gravir les marches de l’escalier en colimaçon, toucher l’étoile. Incorrigible prétentieux !

Ce n’est évidemment pas du tout ainsi que les choses se sont passées. Je suis arrivé dans la salle, j’ai cherché et, guidé par une main experte, trouvé sans trop de mal ma place à l’orchestre. Je me suis assis. J’ai consulté le programme que cette même main venait de me remettre. Une fiche cartonnée avec un texte introductif imprimé recto verso. Je l’ai lu puis j’ai observé. Peu à peu les spectateurs arrivaient. La scène ressemblait à une fourmilière. Des techniciens s’y affairaient autour de micros suspendus à des fils comme des funambules. Les musiciens entraient seuls ou par petits groupes, prenaient place à leur pupitre et se mettaient à faire leurs gammes comme si personne n’existait autour d’eux. On aurait dit une de ces pièces de musique contemporaine, non plus dodécaphonique mais cacophonique, oui, une cacophonie toutefois très musicale avant, aussi vif qu’un coup de tonnerre, un grand silence. Un silence avalant, tel un trou noir, la moindre parcelle de matière sonore effleurant sa membrane. Un silence au pouvoir d’attraction insensé.

Entrée du premier violon. Applaudissements. Au la donné par le hautbois, accord des instruments. Re-silence. Entrée du chef. Applaudissements nourris. Salut. Re-re-silence. Lourd. Long. Interminable. Une éternité. Et puis ?

Ma clé n’a rien ouvert du tout. Que s’est-il passé ? Me suis-je senti exclu de ce qui se jouait devant moi ? Suis-je demeuré sur le seuil, ignoré, délaissé, abandonné à mon triste sort de malhérien raté ? Non. Au contraire. Je suis entré dans cette musique, j’ose le dire, par la grande porte. J’ai pénétré dans un palais aux dimensions royales, lumineux, flamboyant. J’en ai parcouru les cabinets, les salons, les chambres, les alcôves, submergé par une puissance inconnue qui me poussait, me soulevait, m’entraînait vers des hauteurs dont je n’avais jamais encore éprouvé l’existence. Un sommet.

Au terme de ce voyage, j’ai compris qu’aucune clé – je parle de celles que j’aurais pu concevoir à mon humble niveau – ne me mènerait à la porte de la musique. Pour la raison que la clé, la seule véritable, authentique, c’est la musique qui la détient. C’est elle qui vient vous chercher, vous prend par la main, vous conduit jusqu’au seuil et vous êtes soudain, d’un coup de baguette, l’élu invité aux noces du beau et du sublime. C’est cela, la leçon que je retiens de la deuxième symphonie de Mahler. Je suis allé frapper à sa porte, ce jeudi soir, tandis que la mort rôdait alentour, tapie dans l’ombre des tubas. J’y suis allé la mort dans l’âme et j’ai trouvé la lumière. Une résurrection.

NB – Les concerts dont il est question ici ont tous été diffusés en direct sur France Musique et peuvent être réécoutés en podcast sur cette antenne.

-o-

mardi15juillet | Ravel & Poe

Le 12 juillet 1931, paraît dans le quotidien La petite Gironde un entretien avec Maurice Ravel intitulé « Mes souvenirs d’enfant paresseux ». Dans ce texte, le compositeur confie sa dette envers Emmanuel Chabrier : « J’ai surtout été marqué par un musicien : Chabrier, à qui, aussi bien, on ne donne pas encore la place qu’il mérite, car c’est de lui que toute la musique moderne française est partie ».

Maurice Ravel était très attaché à l’idée selon laquelle « il n’y a pas différentes sortes d’arts », ce qui le rendait sensible à la notion de « correspondances » telle qu’énoncée par Baudelaire. Témoin, ceci : « L’impression que m’ont causée les œuvres de Chabrier, j’en ai trouvé l’équivalent dans l’Olympia de Manet, qui donna à mon adolescence une de ses plus belles émotions ».

Baudelaire, on le retrouvera dans la bibliothèque de Ravel via ses traductions d’Edgar Poe. Aveu pour le moins déroutant du compositeur : « Quant à la technique, mon maître, c’est certainement Edgar Poe ». Tout le paragraphe vaut d’être cité : « Le plus beau traité de composition, à mon avis, celui qui a eu, en tout cas, la plus grande influence sur moi, c’est sa Genèse d’un poème. Mallarmé a eu beau prétendre qu’il n’y avait là qu’une mystification, je reste persuadé qu’Edgar Poe a bien composé son poème : Le Corbeau, ainsi qu’il l’a indiqué ».

Sont encore cités dans ces confessions : Huysmans pour A Rebours et Rimbaud.

Source : Ravel, par Vladimir Jankélévitch, Seuil Solfèges, 1995.

-o-

vendredi18juillet | Temps retrouvé

« Toi qui donnas sa voix à l’oiseau de l’aurore,

Pour chanter dans le ciel l’hymne naissant du jour ;

Toi qui donnas son âme et son gosier sonore

A l’oiseau que le soir entend gémir d’amour… »

Les Harmonies poétiques et religieuses, cycle de Franz Liszt composé d’après le recueil poétique de Lamartine. Je n’ai jamais entendu les dix pièces jouées d’une seule traite. Pas même au disque. Je garde quelque souvenir de la Bénédiction de Dieu dans la solitude, directement inspirée du poème éponyme, dans la version d’Aldo Ciccolini.

« D’où me vient, ô mon Dieu ! cette paix qui m’inonde ?

D’où me vient cette foi dont mon cœur surabonde ?

A moi qui tout à l’heure incertain, agité,

Et sur les flots du doute à tout vent ballotté… »

J’aime la recherche de « cette paix qui s’inonde » et que la pièce de Liszt répand autour d’elle comme un embrun d’azur lointain réinventé. Hélas, je n’ai pas la foi. Je demeure « incertain, agité / Et sur les flots du doute à tout vent ballotté ». Ma géographie intime s’écrit en quelques lieux tenant dans la paume d’une main d’enfant. Je n’aspire aujourd’hui qu’à

« Regarder et sentir, et respirer, et vivre ;

Vivre, non de ce bruit dont l’orgueil nous enivre,

Mais de ce pain du jour qui nourrit sobrement ».

Le décor de l’opéra Comédie de Montpellier est somptueux. J’apprends que le bâtiment a été reconstruit en 1888 après un incendie et qu’il est l’œuvre d’un disciple de Charles Garnier, le bâtisseur de l’opéra parisien qui porte son nom. On y pénètre comme dans un havre où le temps est suspendu. Que d’heures exquises, me dis-je, s’écoulent ici au son des instruments.

Au piano, ce mercredi 16 juillet, François Dumont. Il a enregistré un magnifique disque Debussy sur un Blüthner ayant appartenu au compositeur pendant les quinze dernières années de sa vie. Mais ce soir, pour Liszt, il joue sur le Steinway standard du lieu dont il obtiendra des modulations insoupçonnées. Les pièces s’enchaînent. On sent, chez l’interprète, le souci du détail et une montée en puissance parfaitement maîtrisée. En quête des crêtes. Me voici, auditeur, « comme sur l’Océan la vague au doux roulis » emporté par le flot, « une algue dans ses plis ». Les yeux fermés, tous sens en éveil, « comme coule la vie en paisibles soleils ».

C’est le temps retrouvé, « plus d’espoir qu’il n’en faut pour embellir la mort ».

Sources : le récital de François Dumont était donné mercredi 16 juillet à 18 h à l’opéra Comédie dans le cadre du Nouveau Festival Radio France Occitanie Montpellier. Toutes les citations sont extraites du poème d’Alphonse de Lamartine Bénédiction de Dieu dans la solitude, in Harmonies poétiques et religieuses, Œuvres poétiques, Bibliothèque de la Pléiade, 1963.